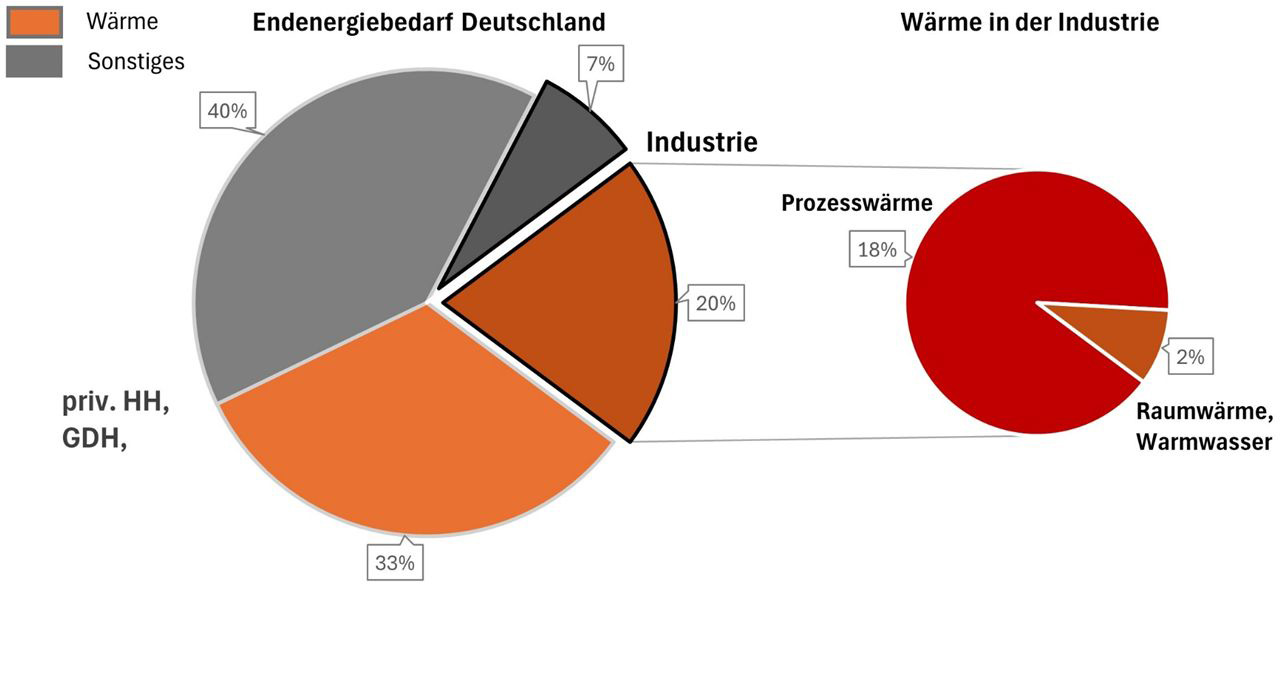

Die industrielle Produktion ist ein zentraler Baustein unserer Wirtschaft, aber auch ein wesentlicher Verursacher von Treibhausgasemissionen. Insbesondere die industrielle Wärmeerzeugung ist eine zentrale Herausforderung für die erfolgreiche Defossilisierung der deutschen Wirtschaft. Prozesswärme ist in vielen Industriezweigen – von der Chemie- über die Lebensmittel- bis hin zur metallverarbeitenden Industrie – unverzichtbar. Der Gesamtbedarf an Prozesswärme in Deutschland betrug im Jahr 2023 ca. 470 TWh und damit rund 20 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Davon wird der überwiegende Anteil aus fossilen Brennstoffen gedeckt. Die Abkehr von diesen fossilen Energieträgern ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele.

Eine Frage der Temperatur

Eine besonders effiziente und klimafreundliche Technologie zur Bereitstellung von Wärme ist die Wärmepumpe, insbesondere, wenn regenerativ erzeugter Strom für ihren Betrieb genutzt wird. Ihre Effizienz hängt jedoch sehr vom benötigten Temperaturniveau ab, sowie der Differenz zur Temperatur der Wärmequelle.

Da die Prozesswärme für verschiedene Anwendungen benötigt wird, darunter das Beheizen von Reaktoren, Trocknungs- und Verdampfungsvorgänge sowie für die Temperaturregelung in Produktionsanlagen, stellen diese unterschiedlichen Anwendungen auch jeweils andere Anforderungen an das Temperaturniveau und die Wärmepumpe.

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Leistungszahl (COP, engl. Coefficient of Performance) definiert. Das theoretische Maximum dieses Wirkungsgrads, der sogenannte Carnot-COP einer Wärmepumpe, hängt direkt davon ab, um wieweit die Temperatur der Wärmequelle angehoben werden muss, um für die Prozessversorgung auf höherer Temperatur genutzt werden zu können. Je kleiner diese als Temperaturhub bezeichnete Differenz ist, desto größer wird der theoretisch erreichbare Wirkungsgrad.

Damit wird die tatsächlich benötigte Temperatur für Produktionsprozesse sowie das Temperaturniveau einer geeigneten Wärmequelle zu den zentralen Einflussfaktoren für den realen COP einer Wärmepumpe. Dieser wird aus dem Verhältnis der Heizleistung, die auf einem hohen Temperaturniveau (im Kondensator) abgegeben wird, zur benötigten Antriebsleistung des Verdichters bestimmt.

Zentrale Technologien

Wärmepumpen nutzen verschiedene thermodynamische Prozesse, um Wärme aus einer Quelle zu entziehen und auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Für den industriellen Sektor sind insbesondere Hochtemperatur-Wärmepumpen von Interesse, die Temperaturen über 100 °C erzeugen können. Als Wärmequelle kommt hier neben der auch im Gebäudesektor üblichen Umweltwärme (Luft, Wasser und Erdwärme) insbesondere Abwärme in Frage. Teilweise kann damit auch der Energieaufwand für den Kühlbedarf innerhalb eines Produktionsprozesses reduziert werden, indem Rückkühleinheiten für die Kälteerzeugung eingespart werden können.

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal der zugrunde liegenden thermodynamischen Kreisprozesse ist die Art der Zustandsänderung, bei der Wärme aufgenommen bzw. abgegeben wird, da dies das Temperaturverhalten bei der Wärmeübergabe an den Verbraucher (= Senke) und die Wärmequelle bestimmt. Es wird dabei zwischen den folgenden Kategorien unterschieden:

Kaltdampfprozesse sind Kreisprozesse, auf denen die meisten Wärmepumpenanwendungen basieren. Das Kältemittel kann in diesem Prozess verdampfen und kondensieren. Die Wärmeabgabe und -aufnahme erfolgt daher jeweils auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau (isotherm). Der ideale Vergleichsprozess ist hier der Carnotprozess, weshalb dieser auch zur Beurteilung der Energieeffizienz herangezogen wird.

Kaltgasprozesse sind Kreisprozesse, bei denen – im Gegensatz zu Kaltdampfprozessen – kein Phasenwechsel (Kondensation/Verdampfung) des Kältemittels erfolgt. Diese grundlegende Klassifizierung kann bereits als einfacher Hinweis genutzt werden, welche Prozesse sich effizient mit Wärme versorgen lassen.

Effizienz der Wärmeübertragung

Für eine effiziente Wärmeübertragung sind geringe Temperaturdifferenzen zwischen dem Kältekreis und dem Medium, mit dem die Wärme ausgetauscht wird, vorteilhaft. Wird die Wärme beispielsweise für einen Verdampfungsprozess benötigt, so ist aus thermodynamischer Sicht eine Wärmepumpe auf Basis eines Kaltdampfprozesses besser geeignet. Bei Trocknungsprozessen wird Luft über einen weiten Temperaturbereich erhitzt – eine konstante Temperatur für die Wärmeübergabe ist hier nicht wünschenswert, ein Kaltgasprozess ist hier vorteilhafter.

Industriewärmepumpen in der Praxis

Beim Einsatz von Wärmepumpen für die Prozesswärmeversorgung mangelt es derzeit sowohl an Erfahrungen als auch an Informationen über die verfügbaren Systeme, deren technische Unterschiede und Einsatzmöglichkeiten. Wärmepumpenhersteller stehen vor Herausforderungen bezüglich der Anforderungen in verschiedenen Industrien, insbesondere in Bezug auf Leistung, Temperatur sowie den Einsatz brennbarer Kältemittel.

Für den Aufbau von Lieferketten und Produktionskapazitäten muss der potenzielle Absatzmarkt bekannt sein. Zudem ist das Verständnis der Anforderungen der Kunden in der Prozessindustrie entscheidend. Dies ist jedoch oft schwer zu erfassen. Auch für die Politik und Forschungsförderung stellt sich die Frage, welche innovativen Wärmepumpentechnologien gefördert werden sollten und welche Industriezweige davon profitieren könnten.

Unsere Forschung und Entwicklung erstreckt sich daher auf die Erprobung und Optimierung von Wärmepumpen in unterschiedlichen Industriezweigen und Anwendungen. Hierfür arbeiten wir beispielweise im Projekt »Fern-WP« an dem Einsatz von Wärmepumpen zu Dampferzeugung, um insbesondere die Frage zu beantworten: Wie können Wärmepumpen zur Transformation von Dampfnetzen für die Prozesswärmeversorgung beitragen?

In unserem TestLab »Heat Pump and Chillers« am Fraunhofer ISE untersuchen wir derzeit eine Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel n-Butan (R600) und einer Leistung von 125 kW, welche von den Projektpartnern Johnson Controls und Gesmex errichtet wurde. Nach der Inbetriebnahme Ende letzten Jahres konnten wir mit unserer eigens für diesen Zweck entwickelten Versorgungeinheit erfolgreich Versuchsreihen durchführen und dabei stabil Heißwasser, Sattdampf und überhitzten Dampf bei Temperaturen bis zu 120 °C erzeugen. Perspektivisch ist mit dem Wechsel des Kältemittels zu n-Pentan (R601) geplant, den Temperaturbereich noch bis 160 °C zu erweitern.

Auch in der chemischen Industrie ist Dampf wichtig und Dampfnetze sind weit verbreitet. Derzeit werden rund 40 % des Endenergiebedarfs in der chemischen Industrie über Erdgas gedeckt. Die Defossilisierung dieser Prozesse stellt also einen großen Hebel für eine Transformation zur klimaneutralen Industrie dar und die vorhandenen Abwärmequellen sind für den Einsatz von Wärmepumpen vorteilhaft. Gleichzeitig machen die Vielzahl unterschiedlicher Produkte und Prozesse in gewachsenen Industrieanlagen eine Integration von Industriewärmepumpen anspruchsvoll.

Im Projekt »IndHP2Chem« analysieren wir den Einsatz von Hochtemperatur-Industriewärmepumpen zur Wärmeversorgung bei > 130 °C sowohl mithilfe simulationsbasierter Methoden als auch anhand einer Demonstrationsanlage, die Daten zur Validierung und Optimierung liefert. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines übertragbaren Konzepts für verschiedene Anwendungsfälle in der chemischen Industrie.

Die angeführten Projekte stehen beispielhaft für unsere Forschung, die darauf abzielt, Wärmepumpenlösungen für die Industrie zu entwickeln und diese optimal in unterschiedliche Prozesse und Anwendungen zu integrieren. Sie sind eingebettet in unser Forschungsleitthema »Klimaneutrale Industrie«, in dessen Rahmen wir effiziente und klimafreundliche Technologien für die Industrie entwickeln und die Transformation von Unternehmen zur klimaneutralen Produktion unterstützen.

Kommentieren